zuuuka

zuuuka

現在、高齢者の数は増え続け、それに伴って認知症の方も増えていきます。

そんな、認知症の方への理解を深めるための本をご紹介します。

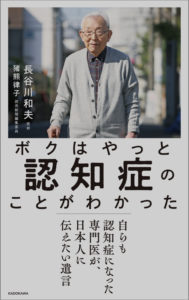

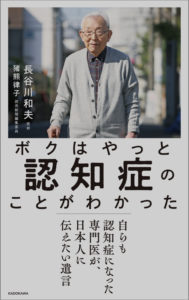

『ボクはやっと認知症のことがわかった』

著者:長谷川和夫 猪熊律子

本書を書かれた長谷川和夫さんは有名な精神科医のドクターです。

長谷川さんは、医療関係者やリハビリに関わる人であれば、ほとんどの人が聞いたことのある認知症の検査方法の一つ、

「長谷川式簡易知能評価スケール」

通称「長谷川式」「HDSーR」と呼ばれる。(以下、長谷川式と略)

これを作った方です。

この長谷川式を作った、長谷川和夫さん本人が認知症になってしまい、多くの方にもっと認知症について知ってもらいたいとの思いがつまった本になっています。

普通、認知症と言われると、もう何もわからなくなってしまうという印象があると思います。実際そのような方が多いのは確かです。

しかし、この長谷川さんがなったのは「嗜銀顆粒性認知症」という、めずらしい種類の認知症でした。私も聞いたことのない種類ですが、調べると認知症としての進行はかなりおそいらしいです。また、長谷川さんの場合は、比較的しっかりしている時と、何をやっているか自分でもわからなくなる時があるというような、症状だったらしいです。

なので、そのしっかりしている時に書かれたのでしょう。

本書は、長谷川さんと、猪熊さんという協力者の方と一緒に、

「認知症の人や家族が暮らしやすく、生きやすい日本になるために」

という目的のもと、書かれることを決意したそうです。

こんな人にオススメ!

認知症について理解を深めたい人

認知症は若いと40代や50代から症状が出る方もいます。

また、今までご自身の周りで接することがなかった人でも、今後は接していく可能性は高くなっていくと思います。

「この本を読めば、認知症の全てがわかる!」

というものではありませんが、認知症の人、自らの気持ちが書かれた本というのは貴重なため、ぜひ多くの方に読んでいただきたいと感じました。

注意点として、本書は半分は認知症に対する知識の内容や、長谷川式の開発秘話が書かれているため、タイトルに対する内容は思ったより少なく感じました。

内容

<認知症とは>

まず最初に「認知症」とは何でしょうか?

「脳の器質的な障害があり、認知機能が低下していること」

辞書で調べると、このような定義が出てきます。

しかし、実際には加齢による物忘れなども認知症と呼ばれています。

本書でも、定義は書かれた上で、

「物忘れにより、いままでの暮らしができなくなること」

と書かれています。

結局脳の萎縮や神経細胞の障害など、明らかな原因がある場合もありますが、そのような原因がない場合でも物忘れがひどくなり、「火や鍵の管理ができない」「お金や飲む薬の管理ができない」など日常生活に支障がある状態は認知症と言えるでしょう。

しかし、うつ病のように精神状態が不安定であったり、環境の変化によって一時的な意識障害があると、似たような症状が見られることがあります。薬の副作用によっても、そのような症状が引き起こされる可能性もあり、診断も非常に難しいため、症状が見られたら早めに専門医に受診された方がいいようです。

<認知症の種類>

明らかな原因がある認知症の種類としては

・アルツハイマー型認知症

・脳血管性認知症

・レビー小体型認知症

・前頭側頭型認知症

の4種類が多いとされています。

特にアルツハイマー型認知症は7割近くを占めるため、圧倒的に多い認知症になります。

基本的に認知症の治療は薬での治療になります。回復可能なものもあるらしいですが、基本的には薬などは治すためのものではなく、症状の進行を遅らせるためのものになります。

本書には、それぞれの認知症の病態や症状などが書かれていましたが、内容としてはネットでも調べられる内容で、本来の目的とは異なるため、こちらでは割愛させていただきます。

<この本が1番伝えたい事>

「日本人に伝えたい遺言」これは第7章のタイトルです。

長谷川さんはまだご存命ですが、「遺言」という言葉を使って、この本の1番伝えたいことが書かれています。

「生きているうちは少しでも社会や人の役に立ちたい。身体も不自由になってきても、周囲の助けを借りながらその思いを果たしていきたい」

「認知症についての正しい知識をみなさんに持っていただきたい。何もわからないと決めつけて置き去りにしないで。本人抜きに物事を決めつけないで。時間がかかることを理解して、暮らしの支えになってほしい」

このような気持ちは認知症になっても持っているという事です。

認知症になってしまったからと、話を聞いてもらえなかったり、本人の思いと関係なく施設に入れられてしまったり。

認知症になっても、自分の思いや感情はあります。なのでその人の事を考えて接していきましょう。

<なぜ自ら公表をしたのか>

・行こうと思ったところに行きつかない

・今日の日にちがわからない

・どんな予定があったのかわからない

このようなことから自分が認知症なのではないかと疑い始めたそうです。

一般的な認知症の方(特に多いのはアルツハイマー型)は、このような疑問さえも忘れることが多く、自分が認知症であると自覚できない人がほとんどです。

長谷川さんの場合、認知症を多くみて学んできた医師だからそう思えたのか、または「嗜銀顆粒性認知症」という認知症の症状がこのようなものなのかはわかりませんが、自覚はあったようです。

そして認知症ケアのアドバイスをする講演会の場で、

ご自身で「じつは認知症なんですよ」

と公表したそうです。

なかなか講演会で自ら公表することはできないと思います。

「認知症になっても普通の生活を送っている」ということを伝えたくて、自然にその言葉が出てきたと書かれていました。

そして、認知症であることを恥ずかしがったり、隠そうとする感覚はなく、少しでも多くの方に認知症について知ってほしいという思いが強くあったため、この本を執筆されたのです。

長谷川さんから、認知症の方へのアドバイスが書かれていました。

高齢者の心の持ち方として、

「自分はこの歳まで生きているのだから、なってしょうがない」

くらいの気持ちでいた方がいいと言われています。そして、もし疑いがある時や周りの人がそう感じた時は早めに病院に行って、早めに治療を開始すれば進行を遅らせることができます。

<認知症になってわかったこと>

これはなかなか聞けない貴重な話だと思います。

なぜなら、普通は認知症になっても自覚をすることが出来ないため、本心が聞けないからです。

本書の場合も、長谷川さんがいった事を、協力者の猪熊さんが書かれていると思われるため、多少着色や想像で書かれた部分もあるかと思いますが、貴重な情報であるのは間違いありません。

認知症になっての感覚が書かれているため、抽象的な表現も多いですが、認知症は怪我のように症状がはっきりとしたものではないため、感覚でしか伝えられないものなのです。

・連続している

認知症になったからといって突然、人が変わるわけではなく、昨日まで生きてきた続きの自分がそこにいる。

・固定されたものではない

調子の良し悪しがあり、変動するため、何もわからなくなる時もあるが、調子の良い時はわかる時もある。

・心は生きている

存在を無視されたり、嫌な事をされれば傷つくし、褒めて貰えば嬉しい。

感情はしっかりとあるのです。

何より、認知症の人も自分と同じ「一人の人間」であり、この世にただ一人しかいない存在なのです。

・介護サービスを実際使ってみて

長谷川さんも認知症になり、デイサービスやショートステイなどの介護保険サービスを使われたそうです。

デイサービスは楽しかったそうですが、ショートステイは生活のにおいがなく、家に帰りたいという思いが強かったそうです。

感想・個人的意見

本書は、認知症について研究され、「長谷川式簡易知能評価スケール」を作成した精神科医の長谷川和夫さんが、実際に認知症になってみて感じたことが書かれた本になります。

認知症の知識があまりない方はきっと

「頭を使っていれば認知症にならない」

と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

認知症は脳の萎縮などにより、神経信号がうまくいかなくなる病気の一つでも起きるため、若くてもなる可能性があります。

私は老人施設での仕事をしているため、たくさんの認知症の方と接してきました。

「認知症の方でも、しっかりと自分を持っているし、感情はある」というのは私自身も肌で感じています。

だからこそ、どんな重い認知症の方でも誠実に接することを心がけています。

しかし、利用者のご家族は違います。

「認知症になってしまったから、もう何もわからなくなってしまった」

「家にはおいて置けないから、本人には内緒で施設に入れてしまおう」

という方が多いのが現状です。

ご家族に関しては、まだ気持ちはわかります。

認知症の方に接する機会も少ないでしょうし、やっぱり負担はあります。

それだけでなく、信じられないかもしれませんが、

一緒に施設で働いている職員の中にも

「認知症の人への対応は適当でいい」

というような考えの人間が多くいます。

認知症だからといって、もちろん適当に受け流してはいけませんし、そのような対応は相手にも伝わります。

しっかりと認知症のことを理解して、一人の人間として接することが重要だと私も思っています。

この本は、認知症の方の気持ちを代弁しているため、認知症に関わる多くの人に読んでいただきたいと感じました。

本書にはその他にも、長谷川式の開発秘話であったり、認知症の歴史などが書かれています。

これらの内容も含めて、気になる方は是非、手に取っていただければと思います。

認知症への理解が広まってほしいと思っているため、この本を題材に記事を書かせていただきました。

最後まで見ていただき、

本当にありがとうございます。

当ブログを読んだり、この本に対する感想、

オススメの本などありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです(=^・・^=)